最近の研究成果

最も若い系外惑星を持つ原始惑星系円盤の調査!

Taurus-Auriga星形成領域に位置するT Tauri 型星IRAS 04125+2902 の周囲に、これまでで最も若いトランジット系外惑星が近年発見され、惑星形成初期の環境を探る上で注目されています。本研究では、ALMA アーカイブデータ(観測波長1.3mmおよびCLEAN 画像における空間分解能0′′.30) を用いて、IRAS 04125+2902 周囲のダストと12CO J=2–1 のガス分布について調査を行いました。ダスト連続波の観測から、明瞭なリング・ギャップ構造を持つ、傾斜角36.5°の遷移円盤が確認されました。系外惑星のトランジットが観測されたことを踏まえると、ダスト円盤は惑星軌道と同一平面にないと推測されます。また、スパースモデリングを応用した画像再構成法(PRIISM)により、リングの非対称構造とギャップ内の弱いダスト放射を特定しました。これは内側円盤の存在を示唆する結果であると考えられます。そして、12CO J=2–1 輝線の解析により、中心星質量0.7-1.0Msunに対応するケプラー回転を初めて明確に捉えましたが、中心星付近の速度場において顕著な歪みは確認されませんでした。さらに輻射輸送計算を行い解析結果と比較したところ、内側円盤と外側円盤の傾斜角の間には10°程度の小さな不整列が存在することが示唆され、これは外側円盤の非対称性および12CO 速度場の歪みの欠如を一貫して説明できることが判明しました。以上の結果から、IRAS 04125+2902 系は、連星伴星の軌道、外側円盤、内側円盤、そして惑星軌道がすべて互いに不整列である動的に複雑な系であり、若い惑星系における軌道進化の初期段階を理解するうえで重要な手がかりを提供することがわかりました。

↑スパースモデリングを応用した新しい画像復元法によって得られたIRAS 04125+2902 の連続波画像 (左上)と12CO J = 2–1 放射の速度場マップ (右上)。SpM を用いた超解像イメージングで生成されたダスト連続波から、明瞭なリング‐ギャップ構造を持つ円盤が確認され、ギャップ内部の弱い放射と、リング北西側の弱い非対称構造が示された。12CO J = 2–1 で検出された青方偏移および赤方偏移成分は、中心星質量 0.7–1.0 M⊙ のケプラー回転するガス円盤をトレースしている。解析の結果、IRAS 04125+2902 は、連星、原始惑星系円盤、そして惑星の軌道が互いに非整列であることが示唆された (下)。(Credit: Shoshi et al.)

↑スパースモデリングを応用した新しい画像復元法によって得られたIRAS 04125+2902 の連続波画像 (左上)と12CO J = 2–1 放射の速度場マップ (右上)。SpM を用いた超解像イメージングで生成されたダスト連続波から、明瞭なリング‐ギャップ構造を持つ円盤が確認され、ギャップ内部の弱い放射と、リング北西側の弱い非対称構造が示された。12CO J = 2–1 で検出された青方偏移および赤方偏移成分は、中心星質量 0.7–1.0 M⊙ のケプラー回転するガス円盤をトレースしている。解析の結果、IRAS 04125+2902 は、連星、原始惑星系円盤、そして惑星の軌道が互いに非整列であることが示唆された (下)。(Credit: Shoshi et al.)

新たな超解像度画像解析で発見!星誕生直後の惑星形成の第一歩

アルマ望遠鏡の公開観測データから、新たな画像作成の方法を使って多数の原始惑星系円盤を描き出すことで、円盤の中の構造が生じる時期と条件が絞り込まれてきました。原始惑星系円盤の構造はどのように進化していくのか、そして惑星はいつ、どうやって生まれるのかを理解する上で、たいへん重要な知見です。 惑星は、形成されたばかりの恒星を取り囲んだガスと塵(ちり)から成る、原始惑星系円盤の中で誕生します。形成が始まってから100万年以上経った恒星の原始惑星系円盤には、同心円状やらせん状といった特徴的な構造が観測されています。これは、円盤内ですでに惑星が誕生した証拠であると考えられています。一方、形成から10万年以内の恒星の原始惑星系円盤には、このような構造がほとんど見られません。このことから、惑星は恒星の形成が始まってから10万年から100万年の間に誕生することが示唆されています。しかし、この年齢の原始惑星系円盤については高解像度での観測の例が少ないため、円盤内の構造の進化について、その途中経過はよく分かっていませんでした。 研究チームは、スパースモデリングと呼ばれる「超解像度」画像復元法に注目しました。電波干渉計の画像作成では、データ欠損を補うため、ある仮定のもとに画像復元を行います。今回、採用した画像復元法では、従来の方法に比べてより適切に解くことで、同じデータを使用してもより高い解像度の画像を作成できるようになります。画像作成においては、日本の研究チームが開発した公開ソフトウェアPRIISM (Python module for Radio Interferometry Imaging with Sparse Modeling)を使用しました。既存のアルマ望遠鏡の公開データに対し、この新たな画像復元法を適用しました。観測対象は太陽系近傍 (460光年)にあるへびつかい座の星形成領域に分布する78個の原始惑星系円盤です。 解析によって得られた画像は、その半数以上で、従来の手法に比べて3倍以上の高解像度化に成功しました。これは、前述のDSHARPやeDiskプロジェクトで得られた画像と同等の高解像度となります(図1)。また、画像を作成した天体の総数は、同プロジェクトでの天体数のおよそ4倍と、大きくサンプル数を増やすことに成功しました。本研究で得られた78個の円盤画像の中で、27個の円盤で円環状や螺旋状の構造が見つかりました。このうち15個は、本研究で初めて特徴的な構造の存在が明らかになったものです。 研究チームは、今回得られた天体のデータと、eDiskプロジェクトで得られた天体のデータを組み合わせた統計解析を行いました。その結果、星が誕生してから数十万年の時期に、30天文単位以上の半径を持つ円盤で、特徴的な構造が出現し始めることが分かりました。つまり、惑星は、中心星周囲に分子ガスや塵が豊富に残っている、これまで信じられてきたよりも非常に若い段階ですでに形成しており、若い恒星と共に成長していくことを意味しています(図2)。

(日本語では一部この中で紹介されています)

↑図1. 従来の画像復元法とスパースモデリングを応用した新しい画像復元法によって得られた、へびつかい座の星形成領域に分布する原始惑星系円盤の画像。各パネルの、左下の楕円のマークは解像度を表し、小さいほど解像度が高いことを意味している。右下の白線は30天文単位を表す目盛り。左列から右列へ、同じ列では上から下へ向かって、中心星の年齢は高くなっている。(Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.)

↑図1. 従来の画像復元法とスパースモデリングを応用した新しい画像復元法によって得られた、へびつかい座の星形成領域に分布する原始惑星系円盤の画像。各パネルの、左下の楕円のマークは解像度を表し、小さいほど解像度が高いことを意味している。右下の白線は30天文単位を表す目盛り。左列から右列へ、同じ列では上から下へ向かって、中心星の年齢は高くなっている。(Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.)

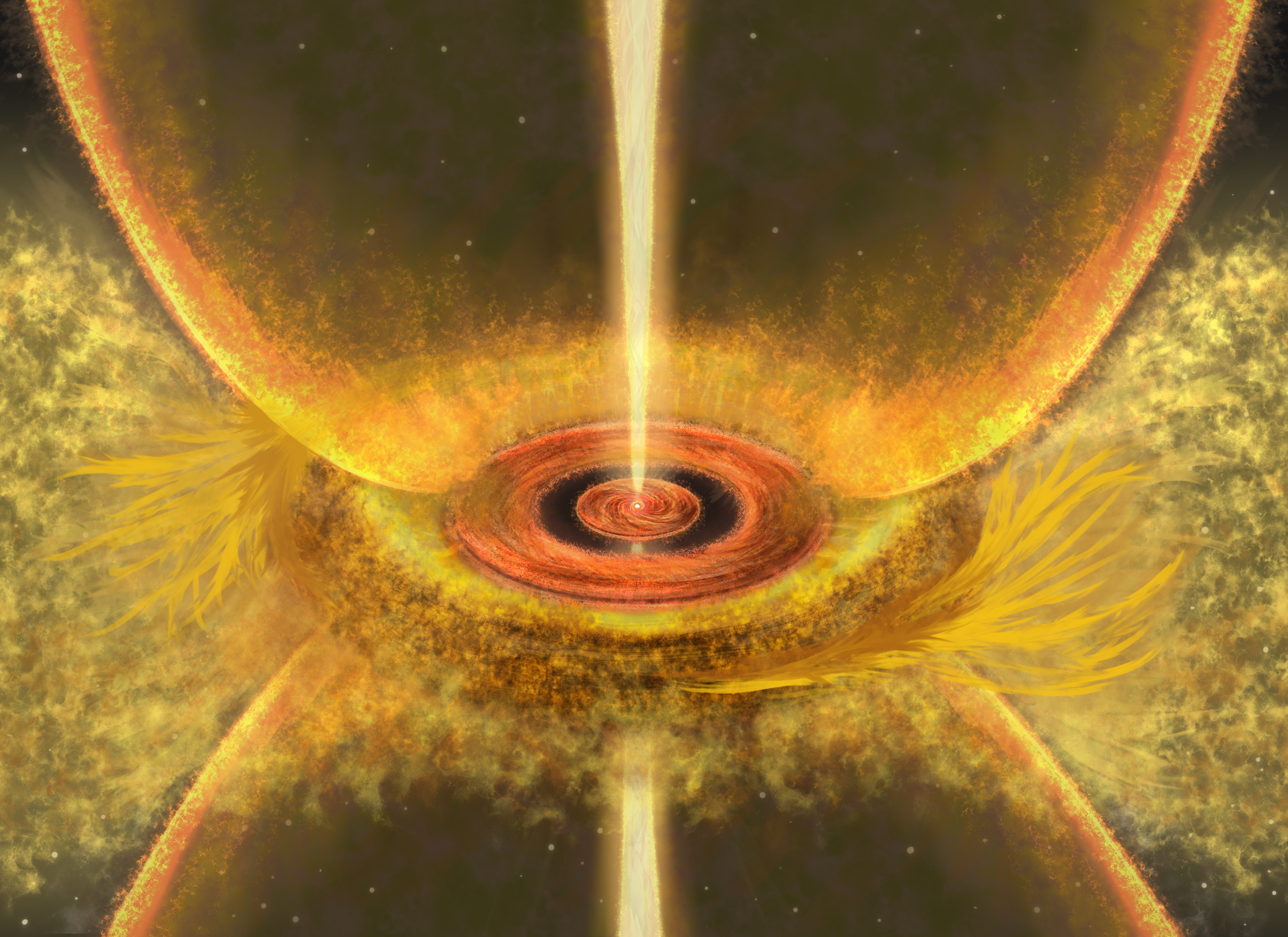

↑図2. 中心星が誕生してから数十万年の時期に形成される原始惑星系円盤の特徴的な構造の想像図。 (Credit: Y. Nakamura, A. Shoshi et al.)

↑図2. 中心星が誕生してから数十万年の時期に形成される原始惑星系円盤の特徴的な構造の想像図。 (Credit: Y. Nakamura, A. Shoshi et al.)

スーパーコンピュータで探る星の卵の統計調査

どのような星がどれくらい誕生するのかを理解する上で、星の卵である「分子雲コア」の物理的性質を調査することは星形成研究において極めて重要です。近年の観測では、分子雲コアを大量に同定し統計的にその物理的性質について調べることが可能になりつつあります。しかし、観測で同定されるコアは原始星のもととなる領域に合致するとは限りません。そこで我々は、トレーサー粒子を実装した大規模数値シミュレーションを用いて、原始星のもととなる領域としてのコアを260個同定し、その物理的性質を調査しました。その結果、星が集団的に形成される領域において、原始星のもととなる領域としてのコアは1つの塊ではなく小さなつぶつぶした形状となることを明らかにしました。このことは、複数の原始星それぞれがガスを選択的に獲得し成長することを示唆しています。また、原始星のもととなる領域としてのコアとそれを囲む凸包コアの体積比を計算することで、新しくコアの充填率を定義しました。コアの充填率とコアの物理的性質の関係を統計的に調べてた結果、コアの充填率が低い(=集団的に星が誕生する領域)ほど、凸包コアの質量や半径は大きくなることを示しました。また、初期の乱流強度によって、コアのエネルギー比が異なる結果も得られました。これらの結果は、様々な星誕生の現場でのコアの多様性を説明する手がかりとなります。

(日本語では一部この中で紹介されています)

↑原始星周辺の柱密度 (水色の点, 上)と、それに対応する星形成コアの柱密度 (下)。色はH2分子の柱密度を表し、明るいほど密度が高いことを示す。マゼンタの十字は周囲の原始星の位置を示す。(d), (e), (f)に見られるように、その領域に他の原始星が存在すると、星形成コアは多数の小さな密な塊を形成する。(Credit: Nozaki et al. 2025)

↑原始星周辺の柱密度 (水色の点, 上)と、それに対応する星形成コアの柱密度 (下)。色はH2分子の柱密度を表し、明るいほど密度が高いことを示す。マゼンタの十字は周囲の原始星の位置を示す。(d), (e), (f)に見られるように、その領域に他の原始星が存在すると、星形成コアは多数の小さな密な塊を形成する。(Credit: Nozaki et al. 2025)

赤ちゃん星の"くしゃみ"を捉えたか?

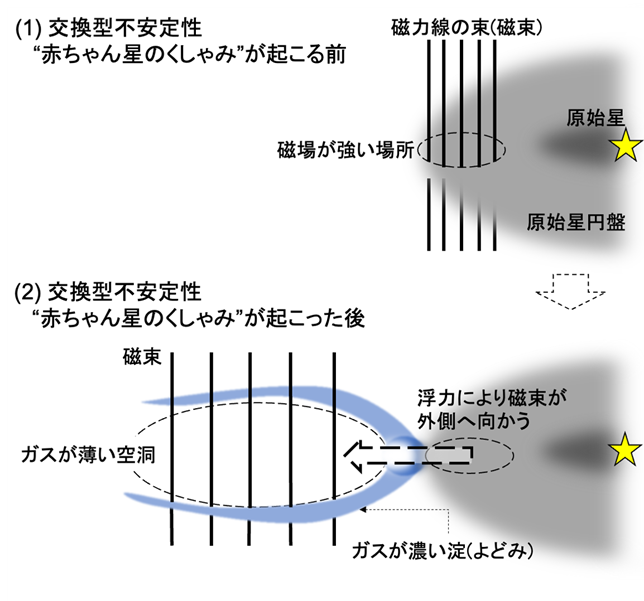

星(太陽をはじめとする恒星)は分子雲コアと呼ばれる星の卵が重力によって収縮することで誕生します。分子雲コアには磁力が働いており、星が誕生する過程で磁束として分子雲コアのガスとともに星に持ち込まれます。しかし磁束を全て持ち込んでしまうと超強力な磁力を持つ星になってしまい観測事実と合いません。 磁束を捨て去る仕組みがどのようになっているのかは研究者の間で40年以上にわたり議論されており磁束問題とよばれています。従来は磁気拡散という効果によって星の周りの円盤から磁束のみがじわじわとしみだすように抜けていくと考えられていました。

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 学術研究員/特任助教 徳田一起らの研究チームは地球から約450光年と星の誕生現場としては最も近いおうし座分子雲にある、MC 27という分子雲コアに潜む原始星(赤ちゃん星)をアルマ望遠鏡で観測しました。その結果、赤ちゃん星を取り巻く円盤から数天文単位の大きさを持つ「棘(とげ)」のようなものが世界で初めて見つかりました。これは当初予想していなかったものです。研究チームは理論研究との比較から、「交換型不安定性」という現象に着目しました。この現象では、円盤の縁に磁力が集中した際に重力中心の原始星から外側に向かう浮力が働き、突発的な爆発現象のようにして短時間で磁束が放出されます。この磁束の輸送機構は、これまで考えられていたものとは全く異なるものです。短いタイミングで一気に磁力を外に追いやることから、ほこりやウイルスを空気とともに一気に押し出す人間の「くしゃみ」にも似ています。この不安定性が起こった瞬間に磁束が円盤の外側に飛び出してガスの空洞が作られます。「棘(とげ)」は、空洞の周りのリング状のガスのうちの濃い部分が観測されたものだと考えられ、磁束が飛び出す現場を捉えたものと解釈できます。また、過去に観測されていた原始星から数1000天文単位に渡るより大きい弓状のガスがこの棘と同様の特徴や空洞のように見えることから、複数回「くしゃみ」をして磁束が円盤からはきだされた可能性も同時に浮かび上がりました。このMC 27で見つかっていたような弓状ガス雲と似たような特徴は、いろんな星の赤ちゃんで頻繁に見つかりつつあります。このくしゃみをする条件を詳しく調べることにより、赤ちゃん星自身の成長過程やその周りにある惑星の起源物質の理解が急速に進むと期待されます。

↑交換型不安定性前後のガスと磁束分布の変化。くしゃみが起こる前は円盤の縁に磁場が拡散していき、降り積もってきたガスがさらに磁束を持ち込むため、円盤の端で相対的に磁場が強い場所ができる。円盤の縁に磁力が集中した際に重力中心の原始星から外側に向かう浮力が働き、突発的な爆発現象のようにして短時間で磁束が放出される。(Credit: 九州大学・国立天文台リリース)

↑交換型不安定性前後のガスと磁束分布の変化。くしゃみが起こる前は円盤の縁に磁場が拡散していき、降り積もってきたガスがさらに磁束を持ち込むため、円盤の端で相対的に磁場が強い場所ができる。円盤の縁に磁力が集中した際に重力中心の原始星から外側に向かう浮力が働き、突発的な爆発現象のようにして短時間で磁束が放出される。(Credit: 九州大学・国立天文台リリース)

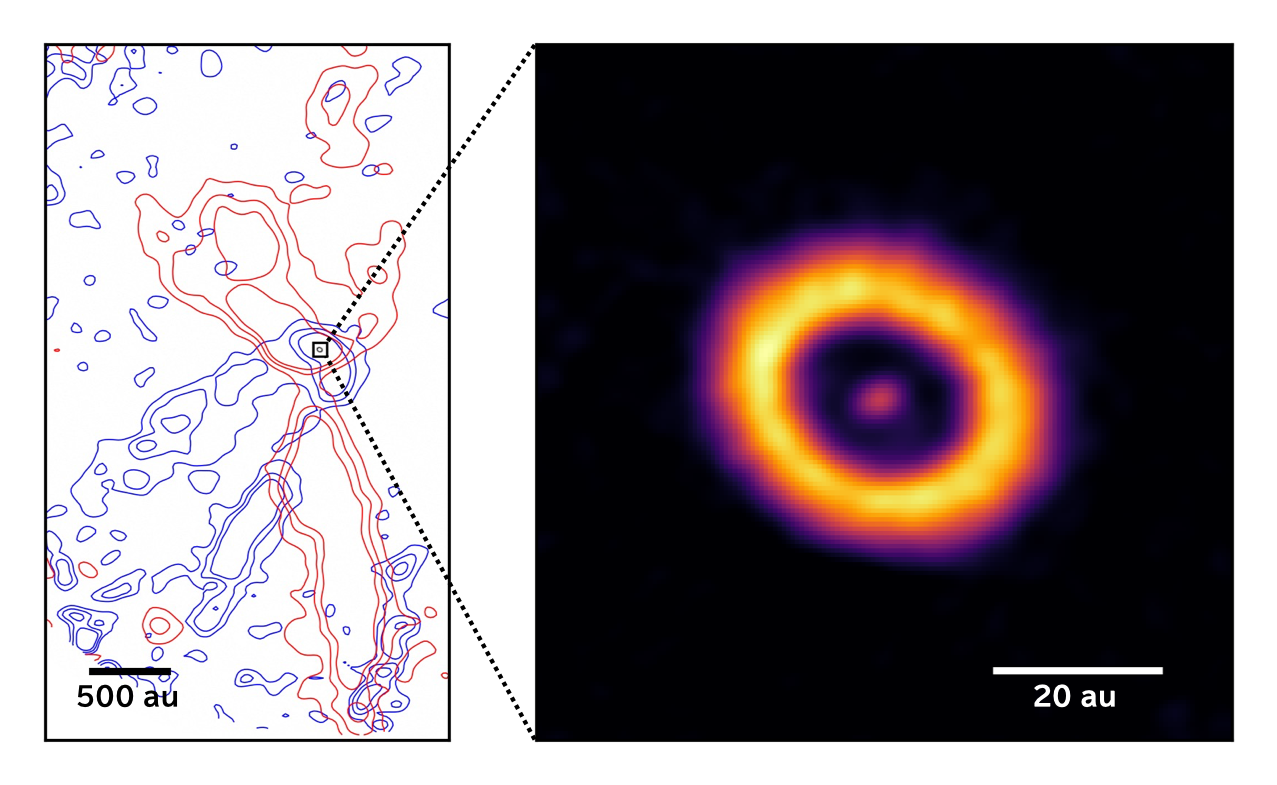

降着段階における急速なサブストラクチャー形成

誕生した若い星 (原始星)の周囲には、ダストと分子ガスから構成される原始惑星系円盤が付随しており、さらにその周りには、エンベロープと呼ばれる高密度な分子ガスの塊が存在しています。一部は円盤を介して原始星へと質量降着し、残りは原始星アウトフローによって放出されます。アルマ望遠鏡の観測によって、質量降着が終わった段階 (Class II段階)の原始惑星系円盤では、サブストラクチャーと呼ばれる非一様で特徴的な構造が普遍的に存在していることが明らかになりました。さらに、へびつかい座星形成領域に位置する降着段階 (Class I段階)の原始星WL 17周りにリング構造の円盤があるという珍しい例が報告されていますが、円盤から原始星アウトフローが駆動しているのか分かっていませんでした。そこで、本研究では、アルマ望遠鏡の観測データを用いて、WL 17周りに付随する円盤のより詳細な情報を調べました。その結果、リング・ギャップ構造の原始惑星系円盤とギャップ内に内側円盤があることを明らかにしました。また、一酸化炭素の解析によって円盤から駆動する原始星アウトフローを確認しました。その速度や広がりから、1万年以内に急速なサブストラクチャー形成が起こっていることが分かりました。

↑Class I原始星WL 17から駆動する原始星アウトフロー (左)と周りに付随するリング・ギャップ構造の原始惑星系円盤 (右)。(Credit: Shoshi et al.2024)

↑Class I原始星WL 17から駆動する原始星アウトフロー (左)と周りに付随するリング・ギャップ構造の原始惑星系円盤 (右)。(Credit: Shoshi et al.2024)

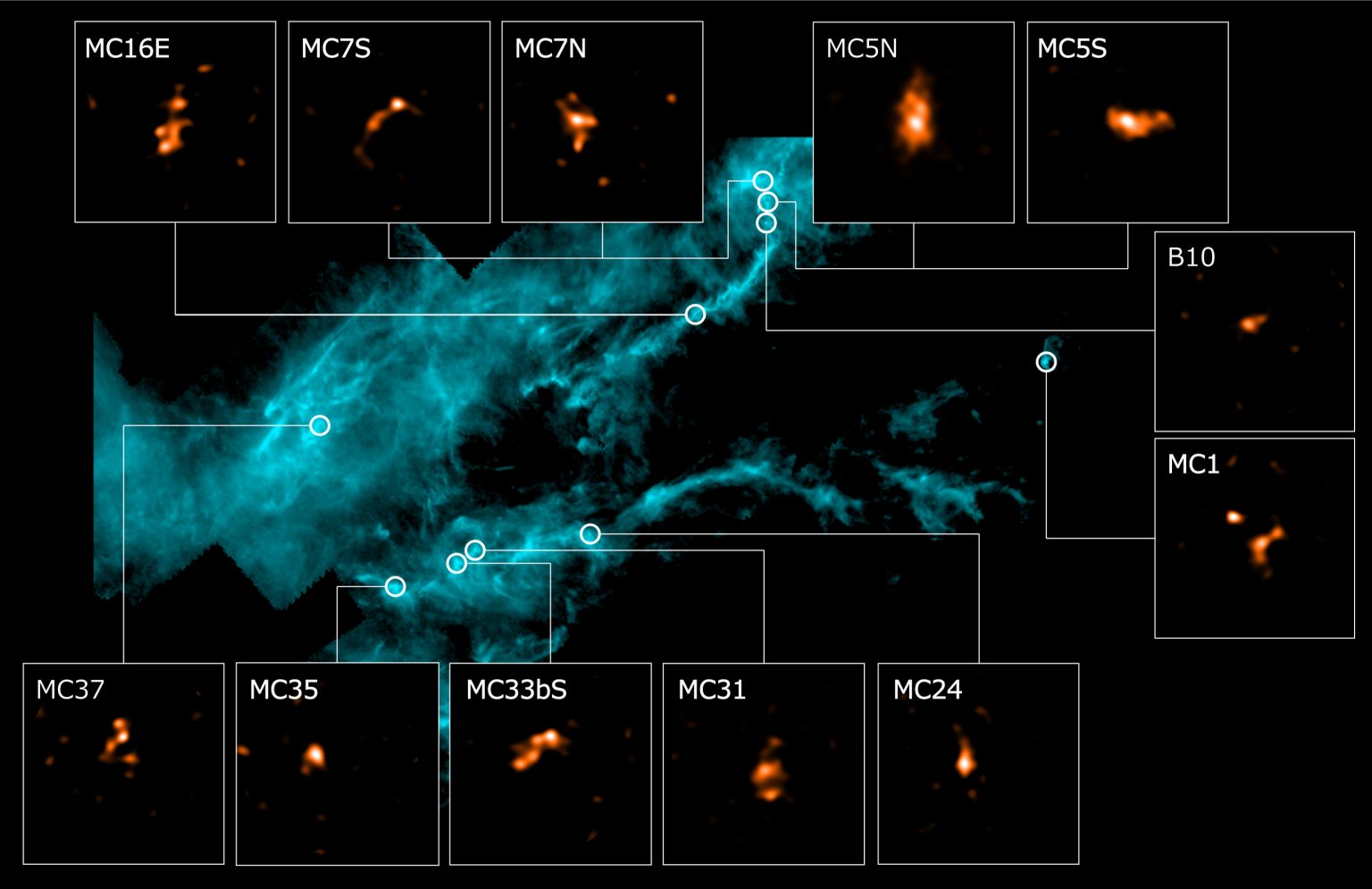

星のゆりかごを揺さぶる若い星からの産声を捉える

⾚ちゃん星(原始星)は、宇宙空間のガスと塵が豊富にある領域である分⼦雲コアの中で⽣まれます。原始星の周りには分⼦ガスが噴き出している様⼦(分⼦流)が観測されます。この分⼦流は、原始星のサイズの 100万倍以上の⼤きさにも広がることがあり、原始星よりも観測しやすいために原始星誕⽣を捉える指標となります。また多くの原始星は、集団で⽣まれることが知られています。しかしこの原始星の集団(星団形成領域)は、太陽から⽐較的遠くに位置しているため、密集して分布する原始星を区別して調査する為には⾮常に⾼い視⼒の望遠鏡で観測する必要がありました。 本研究では、若い星から噴き出す巨⼤分⼦流が同じ星団形成領域内の若い星周辺の⾼密度ガスと激しく衝突している様⼦を捉えることに成功しました。衝突によって星団形成領域のガスや塵は激しく揺さぶられ、そこでの星の形成に影響を与えている可能性があります。

ALMA PRESS RELEASE"星のゆりかごを揺さぶる若い星からの産声"

The Astrophysical Journal "ALMA Fragmented Source Catalog in Orion (FraSCO). I. Outflow Interaction within an Embedded Cluster in OMC-2/FIR 3, FIR 4, and FIR 5" 2023.2, (doi:10.3847/1538-4357/aca7c9)

↑星団形成領域 OMC-2/ FIR 3およびFIR 4の想像図。アルマ望遠鏡によって、原始星が集団で生まれている星のゆりかご内部の詳細が明らかとなった。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), A. Sato et al.)

↑星団形成領域 OMC-2/ FIR 3およびFIR 4の想像図。アルマ望遠鏡によって、原始星が集団で生まれている星のゆりかご内部の詳細が明らかとなった。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), A. Sato et al.)

分子雲コアの周辺環境が質量降着率と星形成効率に及ぼす影響

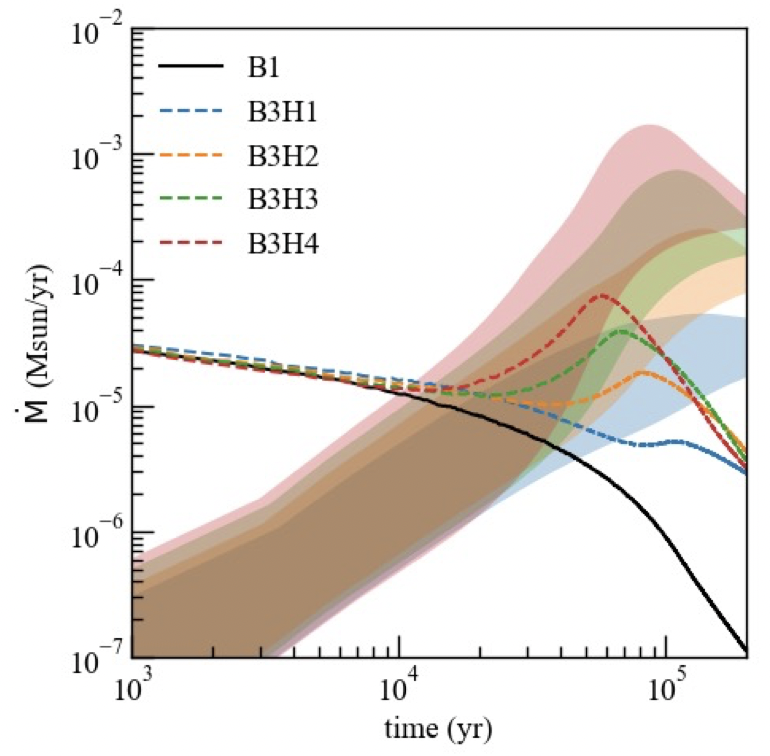

星は星間分子雲内で密度が高い分子雲コアと呼ばれる領域が自己重力によって収縮することで形成されます。様々な質量の星が形成段階でどのように質量を獲得するのかを考えることは、星形成過程を理解する上で非常に重要です。近年の観測では、分子雲コアの周囲にガスが豊富に存在する星形成領域において、周囲のガスが分子雲コアに質量を供給していることが確認されています。またオリオン大星雲領域での分子雲コア観測ではIMF(星の初期質量関数)とCMF(コアの質量関数)の関数の形状と最大値をとる質量がよく一致することが示されています。これらの観測結果では、分子雲コアが星に進化すると同時に分子雲コア自体も周囲のガスを獲得しながら時間進化することを示唆されています。 そのため分子雲コア周囲の環境の違いが分子雲コアから星への進化にどのように影響を及ぼすのかは理論的に詳しく調べる必要があります。 そこで本研究では磁気流体シミュレーションコードを用いて星形成過程でのガス雲コアの質量増大に関する数値計算を行いました。特に分子雲コアと同程度、もしくはより大きな質量の星ができることを再現するため、分子雲コアの初期密度分布と重力圏の大きさをパラメータとして質量降着率の変化を調べました。その結果、分子雲コアの周辺密度が比較的高い場合に高い質量降着率が維持されることが分かりました。さらにそのような場合の質量降着率は、時間が経つにつれBondi降着率に漸近しすることが示唆されました。これらは近年の分子雲コア観測を説明する重要な手がかりとなるかもしれません。

↑原始星への質量降着率の時間変化とその原始星によるBondi降着率が効きうる範囲を示した図。横軸は原始星形成後の時間を表している。周囲の密度が高い分子雲コア(破線)では孤立した分子雲コア(実線)と比べて質量降着率が一時的に高くなることが示されている。(Credit: Nozaki and Machida 2023)

↑原始星への質量降着率の時間変化とその原始星によるBondi降着率が効きうる範囲を示した図。横軸は原始星形成後の時間を表している。周囲の密度が高い分子雲コア(破線)では孤立した分子雲コア(実線)と比べて質量降着率が一時的に高くなることが示されている。(Credit: Nozaki and Machida 2023)

太陽系で最も古い物質 "難揮発性包有物CAI" の加熱環境を室内実験から推定

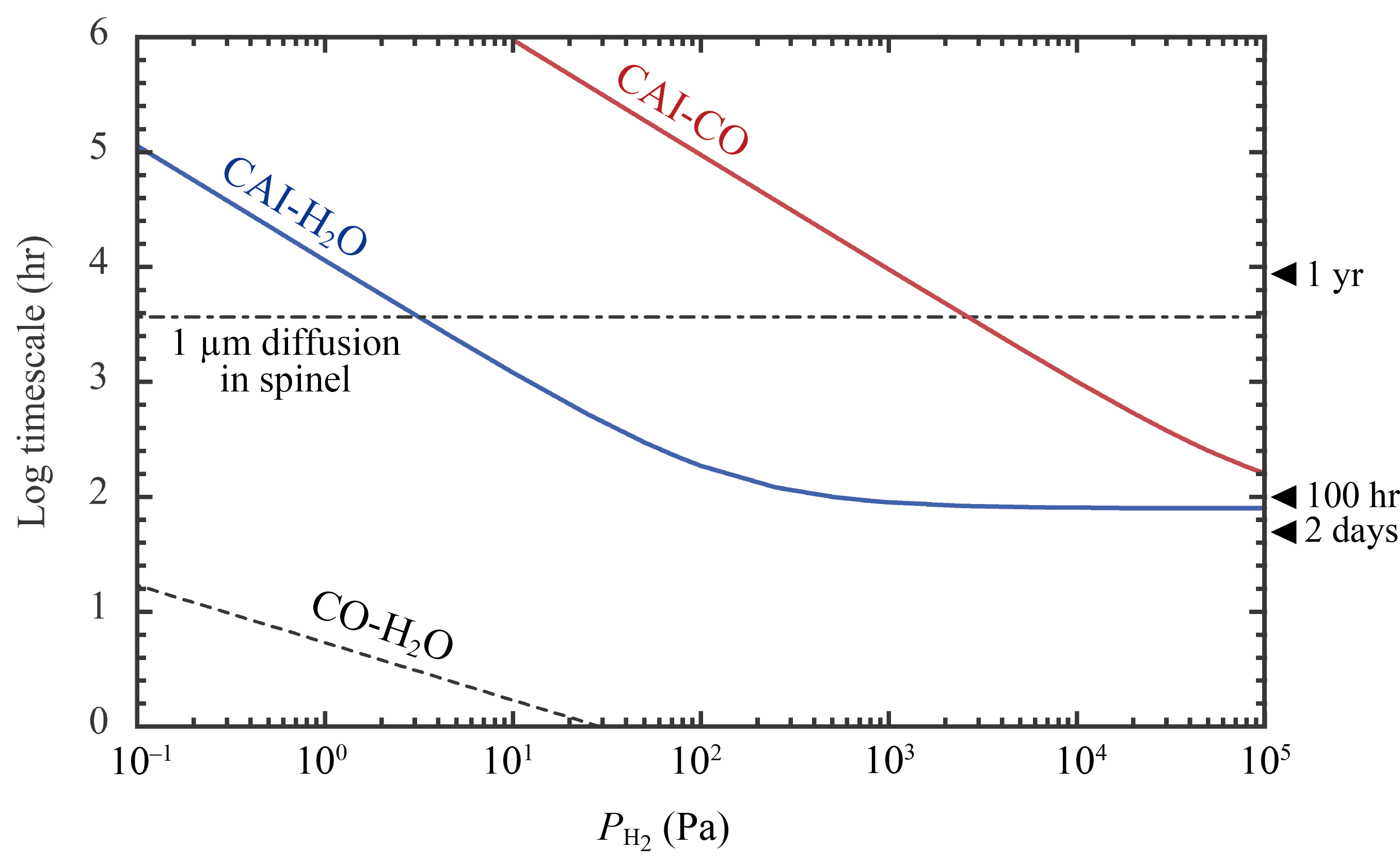

太陽系形成最初期に存在した原始太陽系円盤は、惑星材料物質の誕生・進化の場であり、その温度や圧力などの物理化学条件は太陽系天体の進化を左右します。しかし、これまでその条件は隕石の分析や理論研究結果からではほとんどわかっていませんでした。この研究では、隕石中に見つかる太陽系で最も古い火成 (溶融を経験した) 難揮発性包有物 "CAI" の酸素同位体組成に注目して、実験室に作り出した太陽系円盤を模した低圧環境での模擬CAIメルトの酸素同位体交換実験をおこない、CAIのメルトと低圧ガスとの酸素同位体交換速度を初めて決定しました。天然火成CAIの酸素同位体組成分布と本研究の化学反応速度データを組み合わせたところ、火成CAIが1400°C程度の温度において円盤全圧100 Pa以上の環境下で2–3日加熱されたことがわかり、さらにCAIメルトの冷却速度が~0.1–0.5 K/h 程度であると推定できました。CAIの酸素同位体組成を実験データから定量的に解釈した初めての研究となります。

geochemica et cosmochimica acta "oxygen isotope exchange kinetics between cai melt and carbon monoxide gas: implication for cai formation in the earliest solar system" 2022.11, (doi:10.1016/j.gca.2022.09.006)

(日本語では一部この中で紹介されています)

↑本研究の実験結果から見積もられた1400°C付近でのCAIメルトが周囲のガスと同位体平衡となる時間スケール。円盤全圧を横軸にとった図である。天然CAIの観察結果を合わせると1400°C付近での加熱時間は2–4日程度であり、青色の線 (CAIメルトと円盤H2Oガスとの同位体交換の場合) が2–4日の時間スケールに対応する円盤全圧 >~100 PaがCAI形成時の円盤全圧であると推定される。(Credit: Yamamoto et al., 2022)

↑本研究の実験結果から見積もられた1400°C付近でのCAIメルトが周囲のガスと同位体平衡となる時間スケール。円盤全圧を横軸にとった図である。天然CAIの観察結果を合わせると1400°C付近での加熱時間は2–4日程度であり、青色の線 (CAIメルトと円盤H2Oガスとの同位体交換の場合) が2–4日の時間スケールに対応する円盤全圧 >~100 PaがCAI形成時の円盤全圧であると推定される。(Credit: Yamamoto et al., 2022)

「はやぶさ2」ミッションによる世界初の小惑星からのガスサンプル: リュウグウからのたまて箱

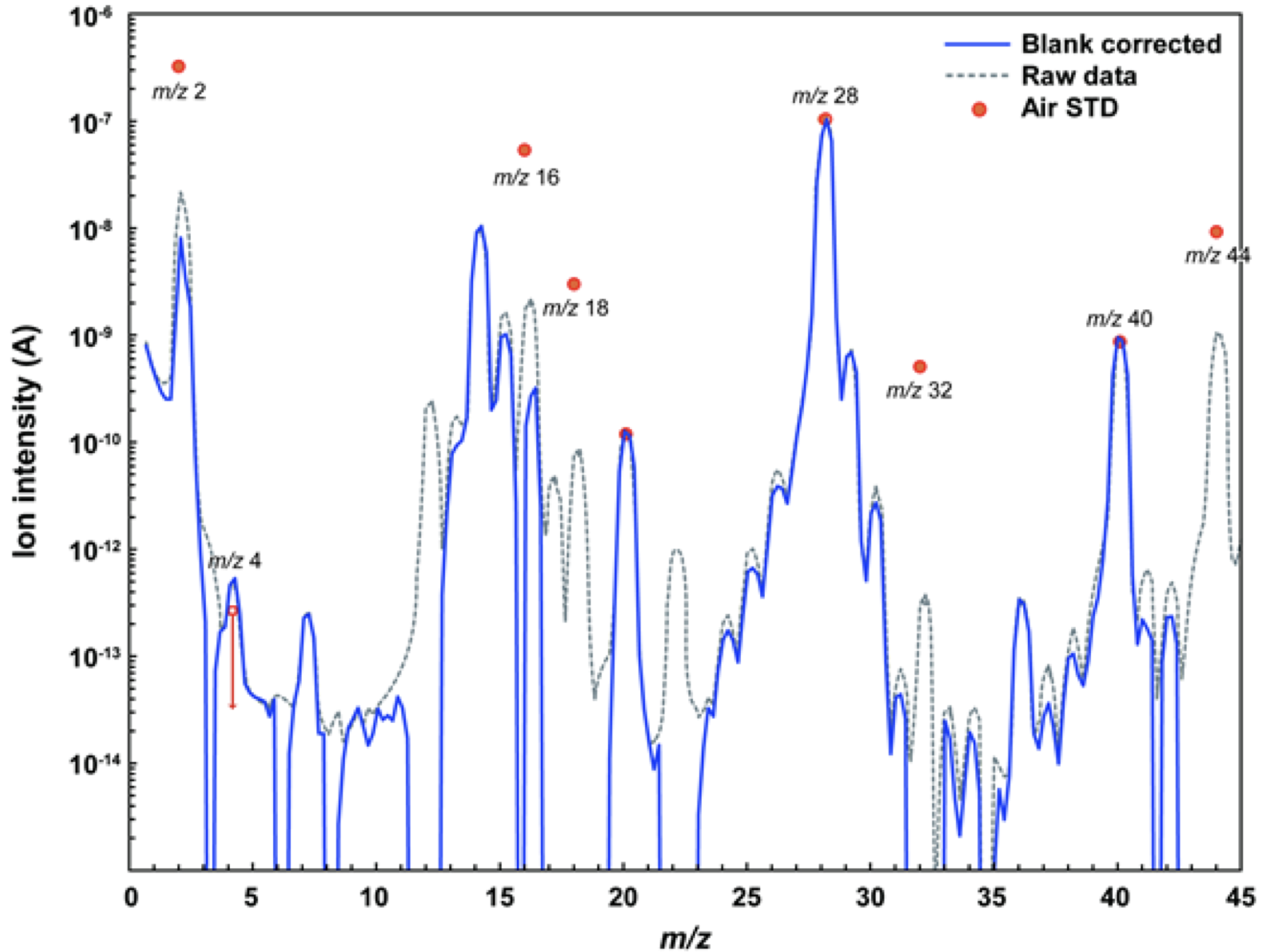

「はやぶさ2初期分析チーム」のうちの「揮発性成分分析チーム」は、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球に持ち帰ったサンプルコンテナ内のガス成分の質量分析およびガス採取を行いました。カプセル回収から 30 時間後に、オーストラリア現地でガス採取・分析装置(GAEA)を 用いてコンテナ内のガス成分の抽出・採取・質量分析を行いました。その後、採取したガスを国内外の研究機関に配布し、ガス成分の精密な同位体分析を行いました。その結果、コンテナガスは太陽風と地球大気の混合であることが判明しました。コンテナ内のヘリウム量から計算したところ、リュウグウ試料の表面 が剥離した際に遊離した太陽風がコンテナガスとして含まれている可能性が最も高いことがわかりました。 近地球軌道小惑星からガス成分を気体のまま地球に持ち帰ったのは、「はやぶさ2」ミッションが世界で初めてです。

↑GAEA 搭載の質量分析装置によるコンテナガスの質量分析結果(青色実線)。横軸は質量(m)とイオン価数(z)の比 (m/z)、縦軸は m/z に相当するイオンの質量分析装置での電気信号強度(任意スケール)。装置由来のガス(灰色点線)や地球大気標準ガス(赤丸)とくらべて m/z が4のガス(ヘリウム)が過剰に存在する。 (Credit: Okazaki et al., 2022b)

↑GAEA 搭載の質量分析装置によるコンテナガスの質量分析結果(青色実線)。横軸は質量(m)とイオン価数(z)の比 (m/z)、縦軸は m/z に相当するイオンの質量分析装置での電気信号強度(任意スケール)。装置由来のガス(灰色点線)や地球大気標準ガス(赤丸)とくらべて m/z が4のガス(ヘリウム)が過剰に存在する。 (Credit: Okazaki et al., 2022b)

小惑星リュウグウ試料の希ガスおよび窒素同位体組成 ―リュウグウ揮発性物質の起源と表層物質進化―

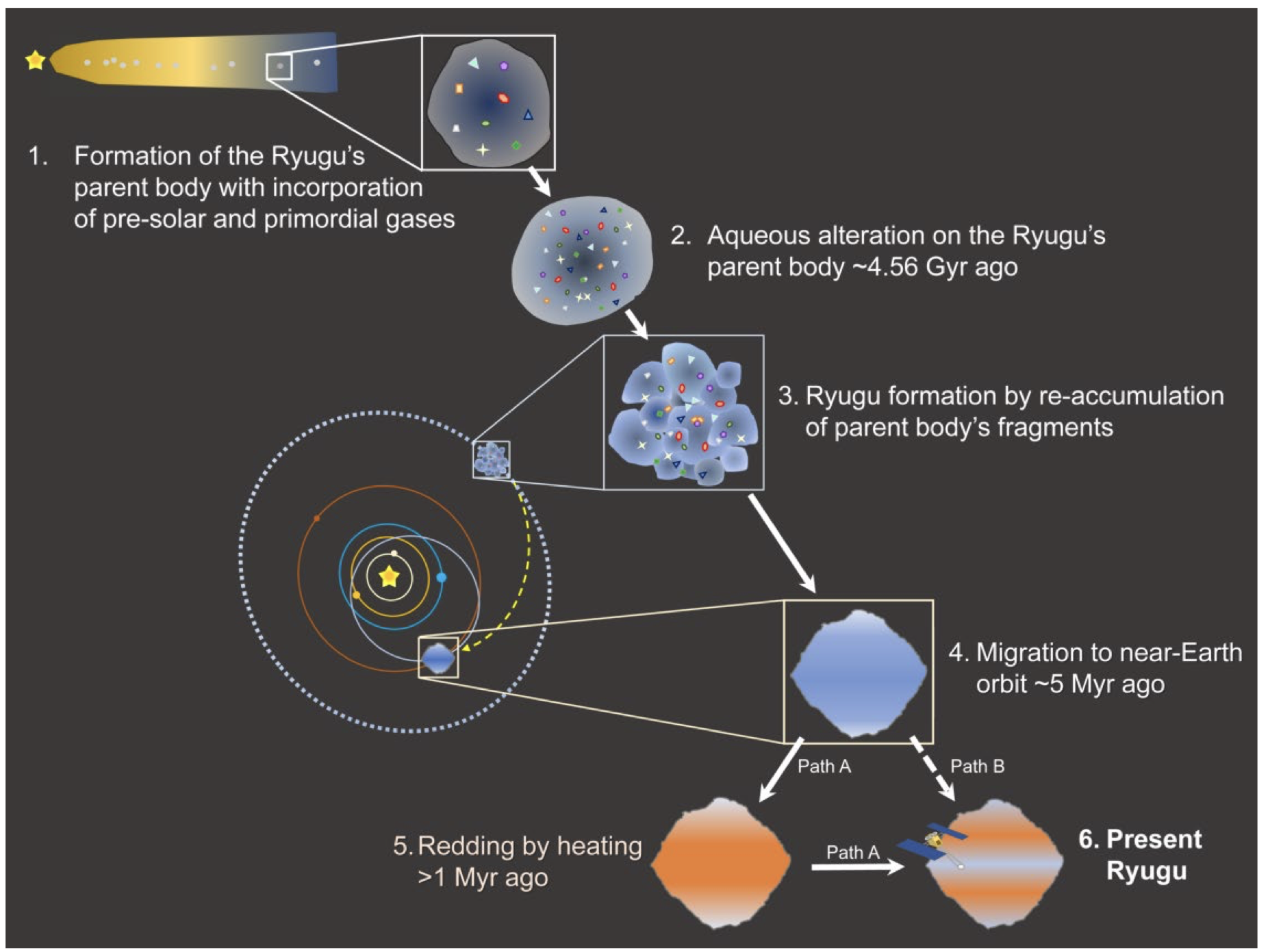

「はやぶさ2初期分析チーム」のうちの「揮発性成分分析チーム」は、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球に持ち帰った近地球軌道小惑星リュウグウの表層および地下物質試料の希ガスと窒素の同位体組成を測定しました。リュウグウには太陽系形成時の希ガスがふくまれており、その量はこれまで報告されているどの隕石よりも多いことがわかりました。窒素同位体組成は試料ごとに異なっており、多様な窒素含有物質が今もリュウグウ試料には保存されていることがわかりました。太陽系形成時の始原的ガス以外にも、銀河宇宙線によって生成された希ガスと太陽風起源の 2 種類の希ガスも含まれていました。多くのリュウグウ試料に含まれる太陽風起源ガスは僅かな量でした。第 1 回タッチダウン回収試料を 10 個、第 2 回タッチダウン回収試料を 6 個分析しましたが、多くの試料は太陽風希ガスをあまり含んでおらず、2 試料だけが現在の軌道でそれぞれ 3500 年間、250 年間の照射に相当する太 陽風を含んでいました。太陽風は天体の最表層の物質にしか打ち込まれないため、これらの試料は天体 最表層にそれぞれ 3500 年間、250 年間、存在していたことを意味しています。第 2 回タッチダウン試料は人工クレーター付近から回収しており、地下物質を含んでいると期待されています。第 2 回タッチダウン試料には太陽風希ガスがあまり含まれていないことから、深さ 1-2m 程度の地下物質はあまり撹拌されていないことがわかりました。また、銀河宇宙線起源ネオン量から、リュウグウ試料の銀河宇宙線照射期間は約 500 万年であることがわかりました。リュウグウ表面のクレーターには、近地球軌道での衝突で作られたと仮定して計算される年代(200 万年から 800 万年)と、小惑星帯での頻繁な衝突で作られたと仮定して計算される年代(10 万年から 30 万年)が提案されてきました。希ガス分析の結果から得られた銀河 宇宙線照射期間は前者の年代に一致しており、リュウグウは約 500 万年前に小惑星軌道から、天体表層への隕石衝突が少ない近地球軌道に移動したと考えられます。また、リュウグウ試料を真空装置内で 100°Cに加熱した際、100 万年の照射期間に相当する銀河宇宙線起源のガスが検出されました。このことは、過去 100 万年間はリュウグウ表層物質が 100°C以上の高温を経験していないことを意味します。リュウグウ表層の中緯度域には可視分光で赤く見える物質が見つ かっています。赤い物質はリュウグウが太陽に一時期近づいたために強い加熱を受けたためにできたという可能性がこれまでの研究で示唆されています。もし、赤化の原因が太陽近傍での加熱であるなら、それは 100 万年以上前の出来事であったことになります。

↑リュウグウの進化図。1.リュウグウ母天体の形成と先太陽および始原的ガスの獲得。2.リュウグウ母天体での水質変質(約 45.6 億年前)。3.母天体破片の集積によるリュウグウ形成。4.近地球軌道への移動(約 500 万年前)。5.加熱による赤化(約 100 万年以上前)。6.現在のリュウグウ。 (Credit: Okazaki et al., 2022a)

↑リュウグウの進化図。1.リュウグウ母天体の形成と先太陽および始原的ガスの獲得。2.リュウグウ母天体での水質変質(約 45.6 億年前)。3.母天体破片の集積によるリュウグウ形成。4.近地球軌道への移動(約 500 万年前)。5.加熱による赤化(約 100 万年以上前)。6.現在のリュウグウ。 (Credit: Okazaki et al., 2022a)

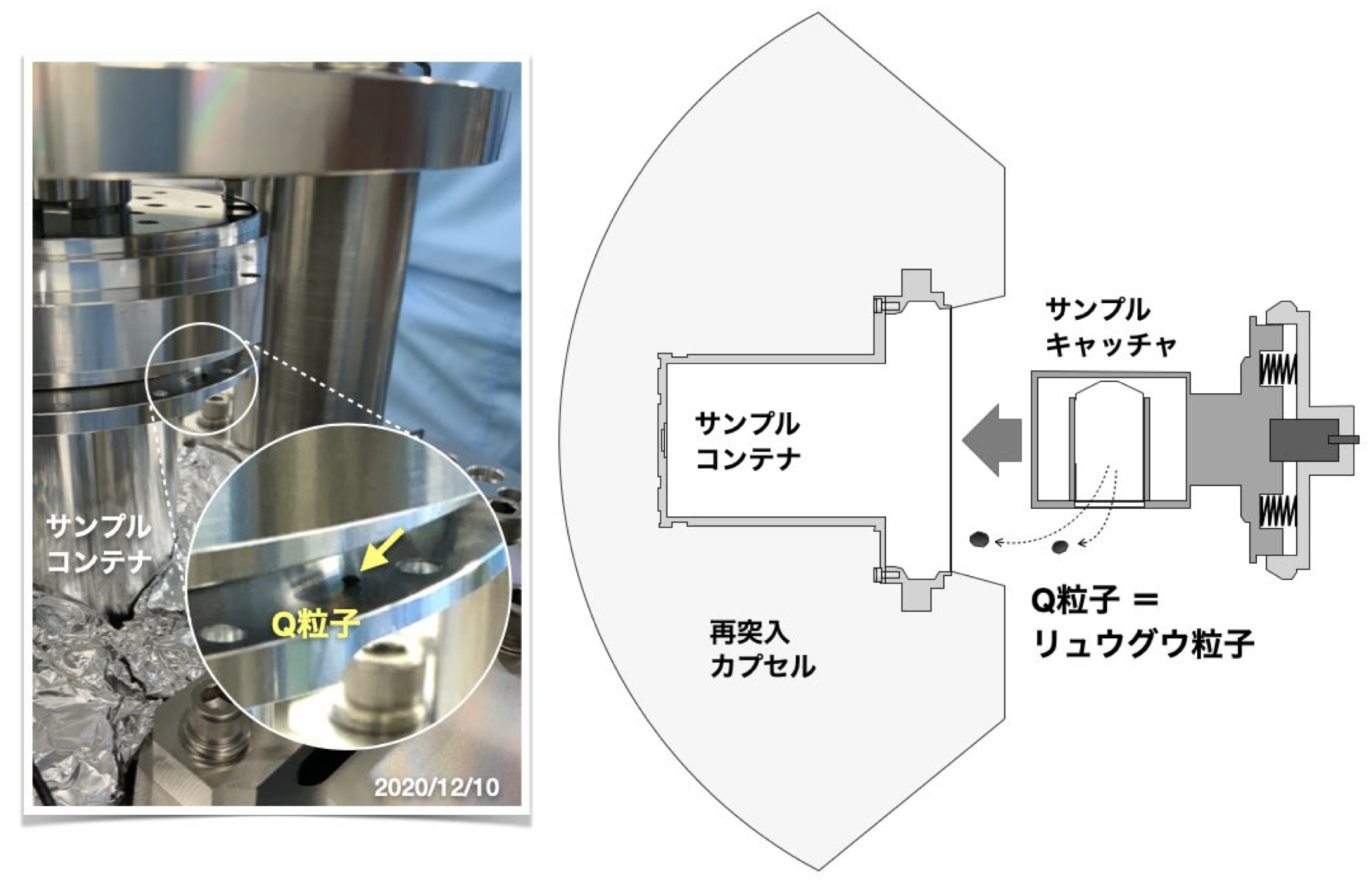

「はやぶさ2」サンプル収納コンテナの外に小惑星リュウグウ粒子を発見!

小惑星探査機「はやぶさ 2」が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルはミッションの成功基準 0.1 グラムを大きく上回る、およそ 5 グラムでした。東京大学大学院理学系研究科の橘教授ら「はやぶさ 2」サンプラーチーム、宇宙科学研究所地球外物質分析 グループを中心とする研究グループは、2020 年 12 月にサンプルが収納されていたコンテナ (サンプル収納コンテナ)を開封する直前に、コンテナの蓋とコンテナ本体の間の隙間に発見された黒色の 2 粒子の組織観察や構成鉱物の元素分析をおこない、これらの粒子が小 惑星リュウグウ由来であることを明らかにしました。地上ですでに発見されているリュウグウに類似した隕石ではないことも確認されました。これらの粒子は「はやぶさ 2」がサンプル収納コンテナを密封する前に、宇宙空間で外に飛び出し、コンテナ蓋とコンテナ本体の間に挟まれたまま、地上に帰還した粒子であると考えられます。これらの粒子の存在は、コンテナの密封性能に影響を与える可能性もあり、今後のサンプルリターンミッションにおけるサンプル収納機構の設計にも活かすことのできる新しい知見です。

↑発見された Q 粒子(左)とコンテナ外部への混入のイメージ図(右)。 (Credit: Nakato et al., 2022)

↑発見された Q 粒子(左)とコンテナ外部への混入のイメージ図(右)。 (Credit: Nakato et al., 2022)

大質量近接連星の形成における磁気制動の重要性

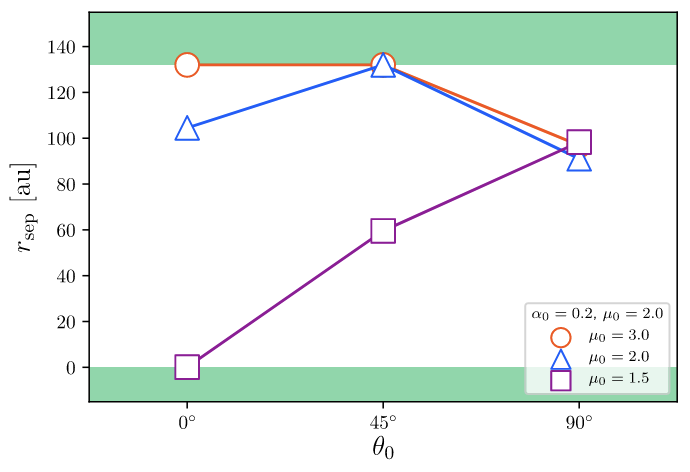

太陽の10倍以上の質量を持つ双子の星(大質量連星)の多くは、連星間距離が太陽-地球間の距離( 1au) を下回るような近接した系であることが観測から明らかになっています。大質量近接連星は重力波観測で見つかっている連星ブラックホールの起源天体となりうるため重要ですが、その詳しい形成メカニズムはよくわかっていません。磁気制動と呼ばれる現象は連星間距離を短くする主要な機構として考えられており、先行研究では磁気流体シミュレーションや準解析的な手法を用いて磁気制動を考慮した連星間距離の進化が調べられていました。しかし、シミュレーションでは計算コストの問題から長時間の進化が追えない一方、準解析的な手法では磁気制動の効果を正しく見積もることが出来ないという問題があります。そこで、本研究では磁気流体シミュレーションと解析モデルを組み合わせた新しい手法を用いて、長期間に渡って磁気制動の効果が連星間距離に与える影響を調べました。シミュレーションの初期条件を変えたいくつかの計算を行なった結果、ある程度磁場が傾いたモデルなどでは数十auまで近接した連星系が形成されることがわかりました。

↑本研究で見積もられた最終的な連星間距離(縦軸)を示した図。横軸はシミュレーションの初期条件として磁場と回転軸の傾きθ_0を変えた3つのモデルによる違いを表している。色とシンボルの違いは初期の磁場強度を変えた場合の結果を示している。θ_0=45°かつμ_0=1.5(強い磁場)のモデルでは連星間距離 ~60auの連星ができる可能性がある。(Credit: Harada et al., 2021)

↑本研究で見積もられた最終的な連星間距離(縦軸)を示した図。横軸はシミュレーションの初期条件として磁場と回転軸の傾きθ_0を変えた3つのモデルによる違いを表している。色とシンボルの違いは初期の磁場強度を変えた場合の結果を示している。θ_0=45°かつμ_0=1.5(強い磁場)のモデルでは連星間距離 ~60auの連星ができる可能性がある。(Credit: Harada et al., 2021)

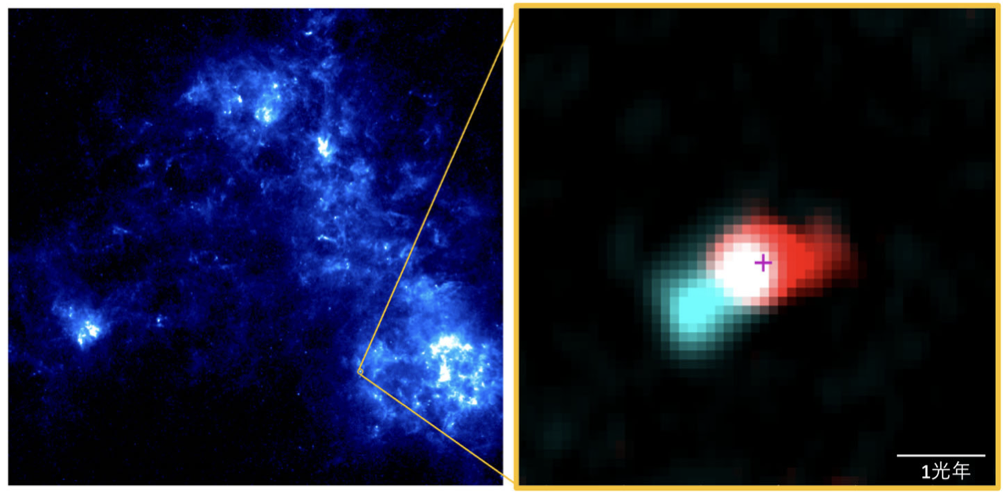

19 万光年彼方の小マゼラン雲から星の産声をキャッチ! アルマ望遠鏡が捉える 100 億年前相当の星の誕生

ヘリウムよりも重たい元素のことを天文学では”重元素”と呼びます。宇宙が誕生した頃は恒星の中で ⻑時間かけて起こる元素合成が進んでいないため、軽い元素が支配的でした。このように現在の宇宙と大きく異なる環境では、どのように星が誕生するかは明確にはわかっていませんでした。 本研究では太陽系よりも重元素量が少なく、約 100 億年前の宇宙の環境を残した場所からの産声を初めて発見したことにより、宇宙の進化の歴史において星が誕生するメカニズムが共通していることを示す結果が得られました。九州大学大学院理学研究院の徳田一起 学術研究員/特任助教 (兼・国立天文台アルマプロジェクト特任助教)及び大阪公立大学大学院理学研究科の大⻄利和 教授をはじめとする国際共同研究チームはアルマ望遠鏡を使って、地球から 19 万光年離れた小マゼラン雲に存在する Y246 という原始星(幼年期の星) を観測しました。その結果、時速 54000km 以上の速さで運動する分子のガス流が存在していることを突き止めました。これは星の産声に対応する双極分子流という現象です。天の川銀河を初めとする現在の宇宙の原始星は、分子雲コアと呼ばれる星の卵から誕生しますが、この分子流を通して余分な回転の勢いを捨てることにより収縮して大人の星へ成⻑します。これと同様な現象が重元素量の少ない小マゼラン雲で見られたということは、星の誕生する過程が 100 億年の歴史の中で共通していたということを示す大きな証拠となります。 双極分子流は原始星近傍のガス円盤から噴出すると考えられているため、今回の発見は、遥か昔の宇宙環境におけるガス円盤の形成やその円盤中での惑星系の誕生について、新たな視点からの調査を進める第一歩となるかもしれません。

↑欧州宇宙機関のハーシェル宇宙天文台が遠赤外線で観測した小マゼラン雲と(右) 原始星 Y246 からの双極分子流。シアンおよび赤色で示した部分がそれぞれ地球に近づく方向および遠ざかる方向に時速 54000 km 以上の速さで運動している。クロスは原始星の位置を示している。 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel)

↑欧州宇宙機関のハーシェル宇宙天文台が遠赤外線で観測した小マゼラン雲と(右) 原始星 Y246 からの双極分子流。シアンおよび赤色で示した部分がそれぞれ地球に近づく方向および遠ざかる方向に時速 54000 km 以上の速さで運動している。クロスは原始星の位置を示している。 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel)

星の卵の「国勢調査」―アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年

九州大学の徳田一起特任助教(当時:大阪府立大学 客員研究員 兼・国立天文台 特任研究員)と名古屋大学の立原研悟准教授らの研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて、おうし座方向にある「星の卵」ともいうべき高密度ガス雲(分子雲コア)32個の観測を行いました。この観測から、分子雲コアが自身の重力によって収縮し、星へと急成長する様子を明らかにすることができました。さらに、電波が検出された分子雲コアのうち1つに、「星のヒナ」である原始星に特有のガス流が潜んでいることも発見しました。ガス流の規模から推定するこの原始星の年齢はわずか数千年であり、誕生後まもない原始星を発見した可能性があります。「星の卵」から「星のヒナ」が生まれるまでにかかる時間はおよそ10万年と考えられ、今回の「星の卵の国勢調査」によって、分子雲コアが自らの重力によって収縮し星の誕生に至るまでの進化過程を描き出すことに成功しました。

↑欧州宇宙機関のハーシェル宇宙天文台が遠赤外線で観測したおうし座分子雲(背景)に、アルマ望遠鏡で観測した星のない分子雲コア12天体(ファーストコア候補1天体を含む)を合成した画像。 (Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel)

↑欧州宇宙機関のハーシェル宇宙天文台が遠赤外線で観測したおうし座分子雲(背景)に、アルマ望遠鏡で観測した星のない分子雲コア12天体(ファーストコア候補1天体を含む)を合成した画像。 (Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel)